Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau - Roßlau

/ Wittenberg

Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau - Roßlau

/ Wittenberg

![]()

Das Handwerk zu Zeiten des Dessauer Fürstenhauses

Die Gegend um Dessau war vorwiegend feudalistisch geprägt. Selbst in

Dessau gab es noch eine Vielzahl von Gehöften, die großteils noch

zum Fürstenhof gehörten bzw. ihm zuarbeiteten aber auch der eigenen

Versorgung sowie der Versorgung der immer größer werdenden

Stadtbevölkerung dienten.

Die Fürstentümer der Region im 16. Jahrhundert

Neben

der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe

und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das

Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften

entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem

bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker

allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer

wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit

gekommen sind. #2** S. 29 …

Neben

der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe

und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das

Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften

entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem

bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker

allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer

wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit

gekommen sind. #2** S. 29 …

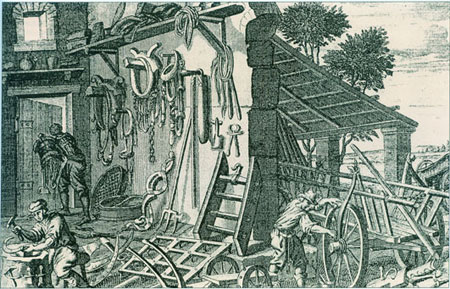

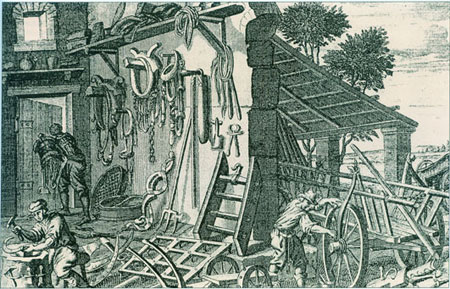

… Werkstatt auf einem Gutshof

Als

im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir

die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein

bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in

gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen

die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die

Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien

gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert

gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung

1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.

Als

im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir

die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein

bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in

gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen

die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die

Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien

gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert

gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung

1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.

Die Innungen hatten, wie auch spätere Genossenschaften, den Zweck, gemeinsamer Vertretung gemeinsamer Interessen, dazu gehörte dann vor allem, dass die Mitglieder derselben überall in Einigkeit und Eintracht wirkten, dass niemand Sonderinteressen vertrat, niemand Gesamtinteressen schädigte, niemand einen Genossen seiner Innung in Ausübung seines Berufes hindernd in den Weg trat.

Diese Eintracht ist symbolisch in machen Bräuchen und Gütern ausgedrückt: „die Zünfte hatten eine Ehre, ein Geheimnis, einen Freudenbecher, eine Bahre (Totenbahre mit Innungszeichen) , aber auch einen Gottesdienst und ein religiöses Interesse. Ihre Sicherung war in den gebotenen Besuchen der alljährlich, meist dreimal abgehaltenen, Morgensprache (wir würden heute Sitzungen dazu sagen) gewährt. Wer ohne ehehaften Grund, „er sei Mann oder Witwe, zwei Jahre die Morgensprache nicht besucht, der soll der Innung gänzlich verlustig sein“ heißt es zum Beispiel in dem Brief der Kramerinnung. …

…

Um 1780

…

Um 1780

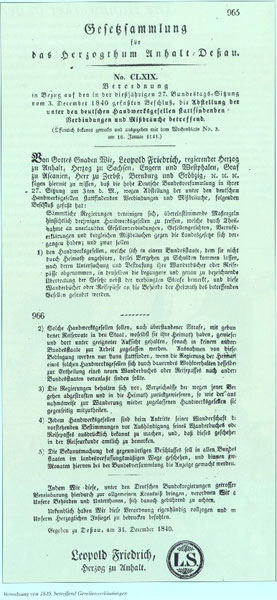

Auf dem Gebiet des Handwerks finden wir noch die frühere Bevorzugung der Städte. In Dessau wurde noch im Jahr 1781 „Die Satzung der Meister auf dem Lande“ verboten. Nur für einzelne Innungen, die in enger Beziehung zum Bedarf der Landbevölkerung stehen, für Stellmacher, Hofschmiede, Schuster, Schneider, Bäcker und Leineweber, war eine Ausnahme gestattet:

Ihre Bewährung hing aber von der Genehmigung der Regierung ab.

Nach 1784 wurde das Absatzgebiet der Innungen in der Art der alten Bannmeile gesichert. Allmählich gewann die Regierung größeren Einfluss auf das Innungswesen und übte ihn im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit aus. Im Jahre 1764 wurde in Dessau die Verordnung Kaiser Karls VI. vom Jahr 1731 erneut veröffentlicht, ihr entsprechend gewisse Missbräuche abgestellt, wie Erschwerung des Meisterstücks und Abweisung derer, welche die Innung suchten. Solche Abweichung sollte künftig nur mit vorheriger Genehmigung der Regierung gestattet sein. Die wandernden Gesellen erhielten seit 1768 eine gedruckte Kundschaft, zu welcher die Formulare von der Regierung bezogen werden mussten.

Die Regierung griff ferner in das Innungsgeschehen durch Aufstellung von Lohntaxen für die Bauhandwerker ein und erhielt auch zu diesem Verfahren die Zustimmung der Bürgerschaft. Vom Verfall der Innungen zeugen vor allem die sich mehrenden Bitten um Erlassung der gesetzmäßigen Wanderjahre und des Meisterstücks.

In Dessau gab es 1793 folgende Anzahl an Handwerksmeistern:

3 Bader, 8 Barbiere, 34 Bäcker, 6 Beutler, 11 Böttcher, 9 Bordenwirk- und Posamentierer, 4 Buchbinder, 5 Kammmacher, 13 Fleischer, 3 Glaser, 8 Schmiede, 6 Hutmacher, 15 Schlosser, 1 Sporer, 4 Klempner, 5 Knopfmacher, 7 Stadtköche, 5 Korbmacher, 4 Kürschner, 3 Kupferschmiede, 34 Leinweber, 8 Rohgeber, 6 Maurermeister, 5 Nadler, 4 Drechsler, 10 Perückenmacher, 7 Stellmacher, 68 Schneider, 92 Schuhmacher, 9 Seifensieder, 6 Sattler, 5 Strumpfstricker, 8 Strumpfwirker, 34 Tischler, 6 Töpfer, 2 Tuchmacher, 1 Tuchscherer, 3 Weißgerber, 8 Zimmermeister, 4 Zinngießer; #2** S. 128

Die Fürstentümer der Region im 16. Jahrhundert

Neben

der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe

und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das

Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften

entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem

bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker

allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer

wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit

gekommen sind. #2** S. 29 …

Neben

der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe

und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das

Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften

entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem

bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker

allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer

wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit

gekommen sind. #2** S. 29 …… Werkstatt auf einem Gutshof

Als

im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir

die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein

bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in

gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen

die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die

Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien

gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert

gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung

1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.

Als

im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir

die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein

bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in

gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen

die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die

Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien

gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert

gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung

1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.Die Innungen hatten, wie auch spätere Genossenschaften, den Zweck, gemeinsamer Vertretung gemeinsamer Interessen, dazu gehörte dann vor allem, dass die Mitglieder derselben überall in Einigkeit und Eintracht wirkten, dass niemand Sonderinteressen vertrat, niemand Gesamtinteressen schädigte, niemand einen Genossen seiner Innung in Ausübung seines Berufes hindernd in den Weg trat.

Diese Eintracht ist symbolisch in machen Bräuchen und Gütern ausgedrückt: „die Zünfte hatten eine Ehre, ein Geheimnis, einen Freudenbecher, eine Bahre (Totenbahre mit Innungszeichen) , aber auch einen Gottesdienst und ein religiöses Interesse. Ihre Sicherung war in den gebotenen Besuchen der alljährlich, meist dreimal abgehaltenen, Morgensprache (wir würden heute Sitzungen dazu sagen) gewährt. Wer ohne ehehaften Grund, „er sei Mann oder Witwe, zwei Jahre die Morgensprache nicht besucht, der soll der Innung gänzlich verlustig sein“ heißt es zum Beispiel in dem Brief der Kramerinnung. …

…

Um 1780

…

Um 1780 Auf dem Gebiet des Handwerks finden wir noch die frühere Bevorzugung der Städte. In Dessau wurde noch im Jahr 1781 „Die Satzung der Meister auf dem Lande“ verboten. Nur für einzelne Innungen, die in enger Beziehung zum Bedarf der Landbevölkerung stehen, für Stellmacher, Hofschmiede, Schuster, Schneider, Bäcker und Leineweber, war eine Ausnahme gestattet:

Ihre Bewährung hing aber von der Genehmigung der Regierung ab.

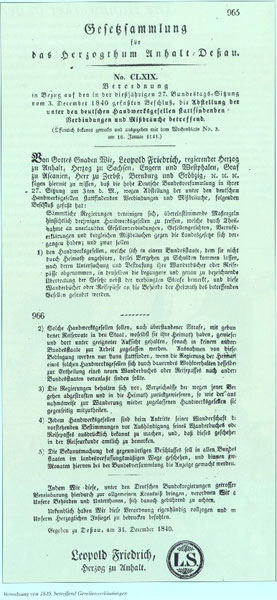

Nach 1784 wurde das Absatzgebiet der Innungen in der Art der alten Bannmeile gesichert. Allmählich gewann die Regierung größeren Einfluss auf das Innungswesen und übte ihn im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit aus. Im Jahre 1764 wurde in Dessau die Verordnung Kaiser Karls VI. vom Jahr 1731 erneut veröffentlicht, ihr entsprechend gewisse Missbräuche abgestellt, wie Erschwerung des Meisterstücks und Abweisung derer, welche die Innung suchten. Solche Abweichung sollte künftig nur mit vorheriger Genehmigung der Regierung gestattet sein. Die wandernden Gesellen erhielten seit 1768 eine gedruckte Kundschaft, zu welcher die Formulare von der Regierung bezogen werden mussten.

Die Regierung griff ferner in das Innungsgeschehen durch Aufstellung von Lohntaxen für die Bauhandwerker ein und erhielt auch zu diesem Verfahren die Zustimmung der Bürgerschaft. Vom Verfall der Innungen zeugen vor allem die sich mehrenden Bitten um Erlassung der gesetzmäßigen Wanderjahre und des Meisterstücks.

In Dessau gab es 1793 folgende Anzahl an Handwerksmeistern:

3 Bader, 8 Barbiere, 34 Bäcker, 6 Beutler, 11 Böttcher, 9 Bordenwirk- und Posamentierer, 4 Buchbinder, 5 Kammmacher, 13 Fleischer, 3 Glaser, 8 Schmiede, 6 Hutmacher, 15 Schlosser, 1 Sporer, 4 Klempner, 5 Knopfmacher, 7 Stadtköche, 5 Korbmacher, 4 Kürschner, 3 Kupferschmiede, 34 Leinweber, 8 Rohgeber, 6 Maurermeister, 5 Nadler, 4 Drechsler, 10 Perückenmacher, 7 Stellmacher, 68 Schneider, 92 Schuhmacher, 9 Seifensieder, 6 Sattler, 5 Strumpfstricker, 8 Strumpfwirker, 34 Tischler, 6 Töpfer, 2 Tuchmacher, 1 Tuchscherer, 3 Weißgerber, 8 Zimmermeister, 4 Zinngießer; #2** S. 128